勝浦湾が一望できるこの景色、ホテル浦島さんから撮影したものです。

ホテル浦島さんは気持ちよくて帰ることを忘れてしまうので名前がついた、大洞窟風呂忘帰洞をはじめ温泉は気持ちいいし、ご飯のまぐろは美味しいし、景色は絶景だしさすが浦島さん最高でした。

登山Youtuberのかほさんが那智速玉大社から神倉神社、那智駅から大門坂と熊野那智大社に那智山青岸渡寺を巡って、ホテル浦島で宿泊までの紹介をしていますが、この那智勝浦一望写真と同じものが出てきます。

この動画は那智勝浦観光時にはぜひおすすめです、魅力が満載に紹介されています。

【行程】

10時10分 速玉大社前(バス停)

10時20分 熊野速玉大社

11時00分 熊野速玉大社を出発

11時10分 香梅堂(地元の和菓子屋さん・鈴焼き)

11時30分 神倉神社入口

11時55分 神倉神社拝殿

12時35分 バス乗車(那智駅へ)

13時15分 那智駅

14時00分 那智駅からバスで大門坂へ

14時15分 大門坂で下車

〜大門坂・山道を登る〜

15時15分 那智大社

15時45分 那智の滝

16時29分 バス乗車(紀伊勝浦へ)

工程まで紹介してくれいますし、さりげなく新宮の有名なお菓子、香梅堂の鈴焼まで入っています。

ちなみに登山系企画すごいです。

標高8,000mを超えデスゾーンまで行ってるので、ちょっと那智山青岸渡寺の階段やゴトビキ岩の500段程度は、全然大したことなさそうですが実際これだけ歩くとまあまあ疲れます。

観光とは巡礼から始まった

観光の由来は光を観る、という語源があります。光は生きている様であって、昔は殿様や領主が土地や農業などをしている様や、城にはない人々の生きた声を聞くために旅をするというところから「観光」となったそうで、名所やレストランも好きですが「どのように生きて、そして暮らしを行っているのか」などはガイドブックやユーチューブでもわかりません。実際にその現場に足を運んでこそわかるものであって、だからこそ名所だけをバスなどで点と点を移動するように行き来よりも町に出て、人と触れ合うことでわかることも気付くことも多いものです。

光とは紫外線とか太陽ではなく住んでいる町の住民や生活の光であって、この光を観るのは庶民ではなくお殿様だからこそ、お殿様も実際に町に出てみて庶民と触れ合ってわかることも多かったのでしょう。

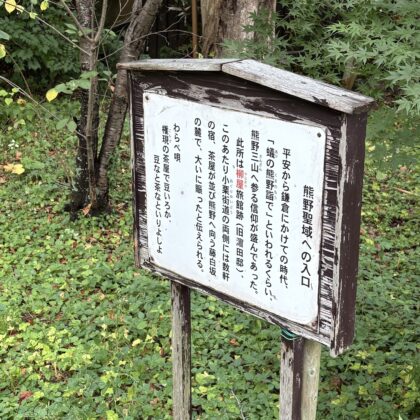

そう考えると熊野詣は平安時代の1100年頃から、神々が住むとされる聖地熊野を崇めて詣でに来ていたわけですから、長旅で観光の起源と言えるかもしれません。後白河法皇は35回、蹴鞠名人の藤原成通も熊野詣に何度も来たらしく、熊野詣時にはかかとだけで200回リフティング蹴鞠したらしいから、これは巡礼ではあるのですが観光を楽しんでいたという感じも実にわかります。

日本で最初に新婚旅行をしたのは坂本龍馬でこれが原点ですが、日本の旅行の原点は熊野詣、過言ではないかもしれません。