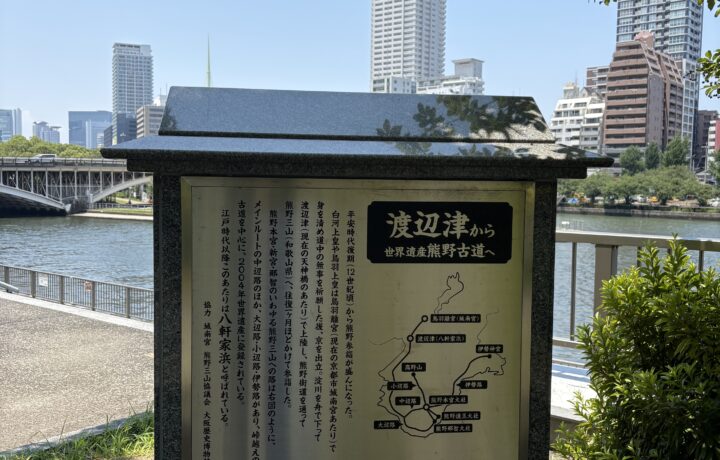

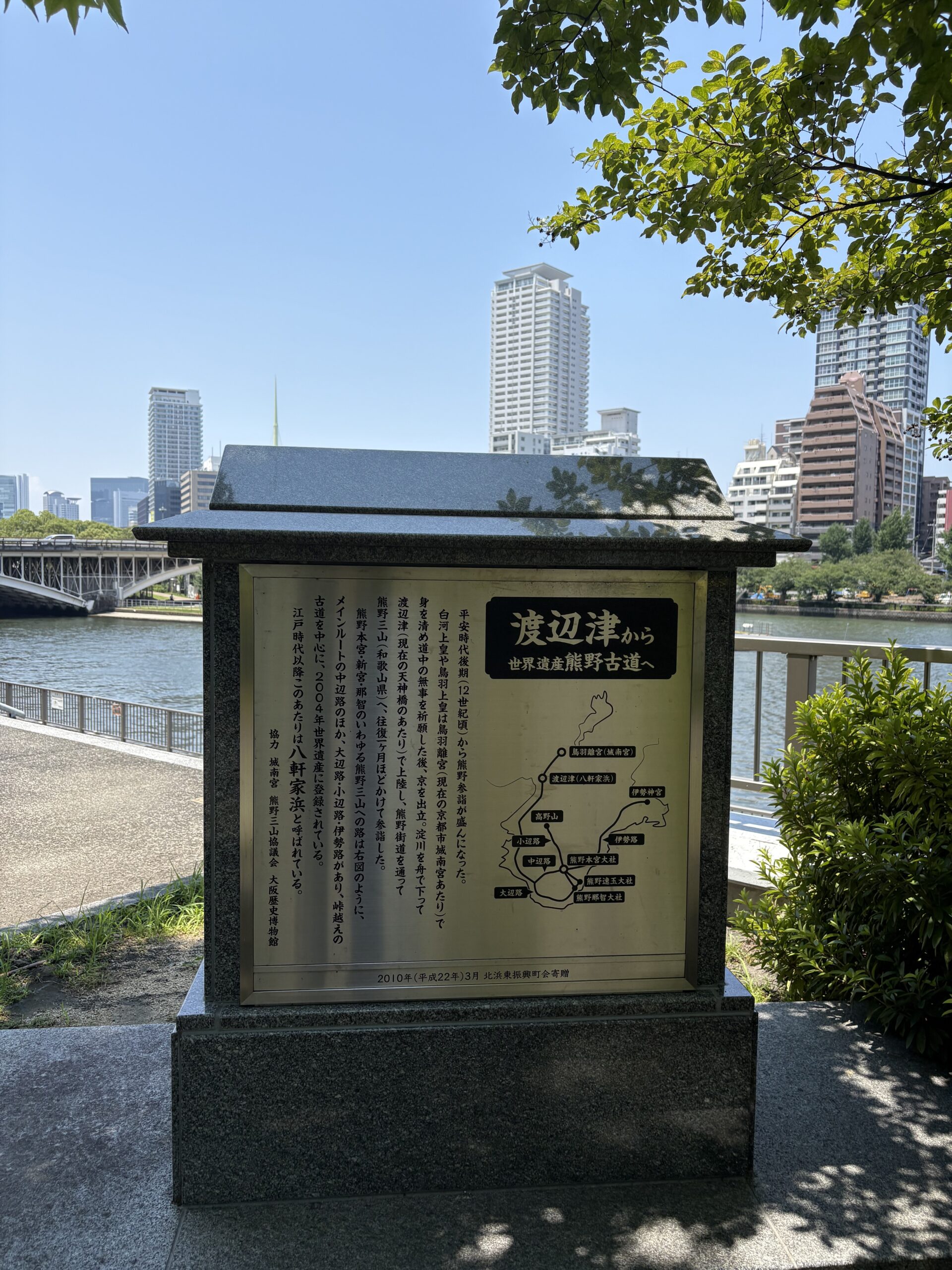

「渡辺津から熊野街道へ」碑

平安時代後期(12世紀頃)から熊野参詣が盛んになった。

白河上皇や鳥羽上皇は鳥羽離宮(現在の京都市城南宮あたり)で

身を清め道中の無事を祈願した後、京を出立。淀川を舟で下って

渡辺津(現在の天神橋のあたり)で上陸し、熊野街道を通って

熊野三山(和歌山県)へ、往復一ヶ月ほどかけて参詣した。熊野本宮・新宮・那智のいわゆる熊野三山への路は右図のように、

メインルートの中辺路のほか、大辺路・小辺路・伊勢路があり、峠越えの

古道を中心に、2004年世界遺産に登録されている。江戸時代以降このあたりは八軒家浜と呼ばれている。

協力 城南宮 熊野三山協議会 大阪歴史博物館

大阪市中央区天満橋、の渡辺津(はちけんや)です。ここ渡辺津は源義経が屋島の戦いに行く際に出港した場所、と言われています。

このへんは、渡辺とも窪津ともよばれていたようで、窪津は「国府津(こうづ)」の訛りで、平安時代中頃には、ここに摂津国の国府がありました。こおづ、は上町あたりの高津高校とか高津インターとかたかつガーデンと、今でも地名に残っています。京の都から淀川を舟で下ってきて、ここ渡辺、八軒家で降りて、四天王寺、住吉大社、高野山とか熊野三山へと陸路を辿って参詣していったそうです、八軒家は熊野詣での玄関口として栄え、江戸時代には、旅籠などが八軒連なっていたことから「八軒家」の名がついたとのこと。

渡辺津は淀川河口に位置し国府の湊として、また交通の要衝、商業上の重要な港でした。

天満橋といえば八軒家、京阪モールでお買い物イメージなのですが、源義経に後鳥羽上皇、後白河法皇に京都の貴族たちがこのへんを通って行ったと思うとなんか不思議な気分です。