後鳥羽上皇に仕えて熊野御幸に来られた藤原定家朝臣、寝坊して寒くて風邪をひいてもて 疲れてしんどい熊野古道、みたいな泣き言を書いて現在に残っておられる、実に人間らしい方なのですが、百人一首の選者ということで実に藤原定家さんは有名な歌人です。

その藤原定家さん、「駒とめて 袖うちはらふ かげもなし 佐野のわたりの 雪の夕暮れ」とうたってましてこの佐野が紀伊佐野のことのようです。

平安時代は今よりも寒くてだから貴族は十二単というような服を重ね着してたりしてたので、紀伊佐野で雪降っても特段おかしくはないというわけかと思いますが、この歌の前振りとして

「苦しくも降り来る雨か 三輪の崎 狭野の渡りに家もあらなくに」から来ているそうです。

こういう先にある何かを元にして、それを踏まえてアレンジするというのは結構ありまして1点だけ見てもわからないのが面白さだったりします。

「吾輩は犬である。名前はまだない」とか

「春はあげもの」とか、元々あるものをちゃんと知っているとその知識から面白味がわかるので、そんなことを藤原定家朝臣時代からやっていたわけです。オシャンというかなんといか粋というか、今とあまりかわらないものです。

千本桜という歌があるのですが、楽しく聞くのはよしとして本場の吉野千本桜を春先に見るなどの風流さ、そんなのがあったりします。

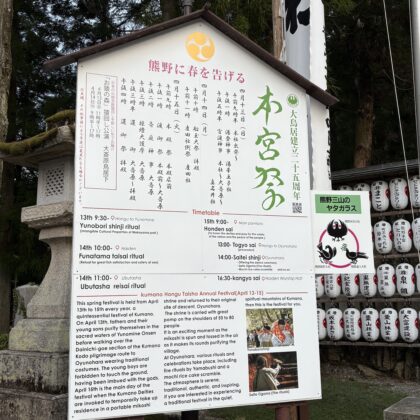

熊野古道は素晴らしいのですが、ちょいちょいこういう「飲み過ぎて寝坊した」とか「嫌だけど潮垢離やってみた」みたいなものもあって、なかなか面白かったりします。そりゃこんな遠距離歩くのは大変ですから。紀伊佐野には佐野王子があります。