くすのきが本当に立派です。

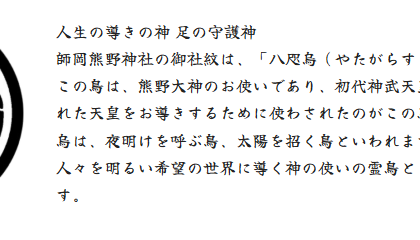

今熊野神社は、熊野信仰の盛んな平安時代末期、永暦元年(1160年)、後白河上皇に よって創建された神社です。 後白河天皇(第77代)は1156年に即位され1158年 に退位されましたが、退位後も引き続き院政を敷かれそのときのお住まいと なったのが現在三十三間堂の東側にある「法住寺」です。

当時は「法住寺殿」 と呼ばれ、その鎮守社として創建されたのが新熊野神社、鎮守として創建さ れたのが三十三間堂です。法皇は一生のうちに34回熊野に参詣されましたが当時の都人にとって熊野に参詣することは大変なことで、そう何回も行ってはおられません。そこで熊野の新宮別宮として創建されたのが当社で、当社は長らく京の熊野信仰の中心地として栄えました。 当社が「新熊野」と書いて「いまくまの」と読むのは、紀州の古い熊野に対する京の新しい熊野 紀州の昔の熊野に対する京の今の熊野という当時の都人の当社に対する認識が、その由来となっています。当社はその後、50年間に渡って繁栄を極めましたが、応仁の乱以降、度々の戦火に見舞われ、その後120年間は廃絶同様の状態となっていました。 それを再建されたのが江戸時代初期、後水尾天皇の中宮東福門院 (3代将軍徳川家光の妹) で現在の本殿は寛文13年(1669年) 聖護院官道寬親王(後 水尾上皇の皇子)により造営されました。

後白河法皇が熊野好きすぎて、ご自宅の家の近くに作ったのが今熊野神社、です。ゴルフ好きすぎて家にゴルフ場作るくらいな感じに大物はやることがすごすぎて何とも言えませんが、これが栄華というものかと思います。

ぜひ京都駅からでも、東福寺駅からでも、京阪七条からでも歩けるのでおまいりを。クスノキが見事なのでぜひ。