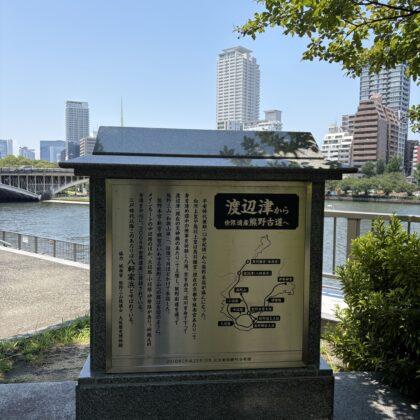

今熊野神社は熊野信仰の盛んな平安時代末期、永暦元年(1160年)、後白河法皇によって創建された神社です。

後白河天皇は1155年に即位され、1158年に退位されましたが、退位後も引き続き院政を敷かれ、そのときのお住まいとなったのが、現在三十三間堂の東側にある法住寺でして今熊野神社からは歩いて5分くらいの場所です。熊野詣を33回された後白河法皇ですがさすがにしょっちゅう行けないのもあって、熊野の新宮・別宮としてここ今熊野神社を建てられたそうです。

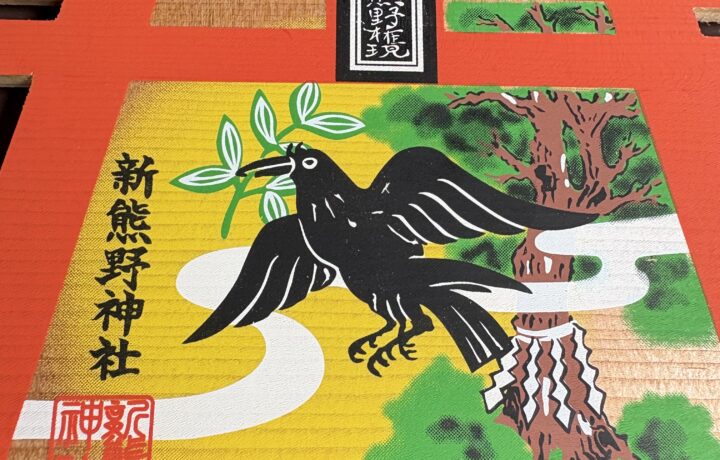

よく見ると八咫烏の形が本宮にも速玉にも那智とも違う形ですが、まあそんなものです。

現在でこそ熊野三山は一体として捉えられていますが、元々は熊野川を御神体(神の依代)とする信仰(本宮)、那智の滝を御神体とする信仰(那智)、神倉山の「ごとびき岩」を神の依代 とする信仰(速玉)、それぞれルーツの異なる個別独立した自然神信仰でした。

神仏習合という部分で熊野は元々何から始まったのかと言えば、自然信仰から始まりなので今でもそれは変わりがないものなのですが、祖先神信仰が流入してきて、本宮の神をスサノヲ命、那智の神をイザナミ命、速玉の神をイザナギ命というようになったので、自然信仰から多少変わったのが事実のようです。原始熊野信仰とサイトに書いていますが確かにそうなのでしょう。

新熊野神社は後白河法皇の仙洞御所、法住寺殿内に造られた神社で、後白河法皇邸の神棚が新熊野神社、仏壇が三十三間堂と理解すれば解り易い。

たしかに。